蛇之曲线、火焰、炼金术与神秘主义下的形态构成规则

The Serpentine Line, Fire, Alchemy, and the Rules of Form in Mysticism

- 03

- 31

- 2022

威廉・荷加斯(William Hogarth)在 1753 年出版的美学著述《美的分析》(The Analysis of Beauty)序言中发出疑问:技艺精湛的画家与雕塑家们为何无法描述甚至弄清何为美以及美的原因?为何鲜有其人探究事物本源?

很快地,他直接引述了(在他看来几近瞥见真理的)吉安・保罗・洛马佐(Gian Paolo Lomazzo,1538–1600)于 1584 年出版的《论绘画、雕塑与建筑的艺术》(Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura)。其中提出了一种蛇形的美之形态(figura serpentinata):

因为这里没有可供直接引用的米开朗基罗的原话,我只有如实转述并让读者自己去进一步解释和理解。据说,米开朗基罗一次教导他的学生马库斯(画家,锡耶纳人)①:一定要以金字塔形的、蛇形的和摆成一种、两种或三种姿态的形体② 作为自己的构图基础。在这条规则中(照我看)包含着艺术的全部秘密,因为一幅画所可能具有的最大的魅力和生命,就是表现运动,画家们把运动称为一幅画的精神。再也没有像火焰或火这样的形式能更好地表现运动了。照亚里士多德和其他哲学家的看法,火是所有因素中最活跃的东西。因此,火舌的形式最宜于描绘运动。火焰具有角锥体或尖物的形状,它好像是以这种锋芒劈开空气,以便上升到它所固有的领域。因此,具有这种形式的构图,将会是最美的构图……③

达・芬奇在执意分离数学与经院哲学、强调精准的数学运算与透视的科学性的同时,却也相似地将绘画的根本原则归为对曲线与运动形态的表现──即使并未涉及关于美的论述(且“杂乱无章地发表了许多哲学议论”④)。根据菲利克斯・拉维松(Félix Ravaisson)对达・芬奇《绘画论》(Trattato della pittura)的解读,绘画艺术的奥秘在于从每个物体中发现一条生成轴一般引导并穿透该物全部广延的曲线。万物的特征便是这样一条不规则的蛇形曲线,每个生命体皆有自身独特的起伏方式,如何呈现它便是达・芬奇所认为的艺术的目的。 ⑤ 由此可见,达・芬奇显然无法贯彻他所坚持的纯粹理性的数学分析,这也似乎印证了洛马佐的观点:“如果我们能够通过理性去认识事物本源,我们将是明智的,但这是不可能的。”⑥

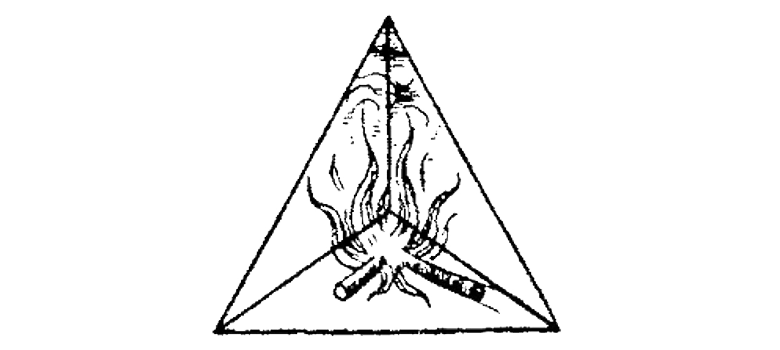

在引用及批判众多绘画论述之后,荷加斯从莎士比亚悲剧《安东尼与克莉奥佩特拉》(Antony and Cleopatra)那里得到了另一满意答案──美的全部奥妙:变化无穷(infinite variety)。⑦ 永恒变幻的、运动中的活蛇的扭动曲线与舞动的金字塔形或三角形火焰因此成为他所信奉的囊括万物的美之根源(图 1)。如此信奉大抵也是荷加斯作为讽刺画家将某种不可见之崇高隐入包罗万象的伦敦中下阶层低等生活(low-life)风俗连环组画的原因──洛马佐如是说:古希腊人在对古人的模仿中研究出了绝顶美丽与极致优雅的精确比例,盛装在三角形水晶容器中献予维纳斯,神圣之美的女神,使得一切低级之物中产生出美。⑧

“如果我们认为该书此处所言可靠的话,我们是否也可以假定三角形容器中的符号与米开朗基罗所劝告的线形相似?特别是,如果可以证明的话,玻璃容器的三角形状和蛇之曲线本身是(一切所能想到的形式和线条之中)两个最富表现力的形态,它们不仅能表现美与优雅,还表现整个结构规则的秩序。”⑨

然而“整个结构规则”仍旧是某种不可言说之物,古希腊人算出的精确比率仍然无从得知也不可能被得知。老普林尼(Pliny the Elder)曾在《博物志》(Naturalis Historia)中写古希腊画家阿佩莱斯(Apelles)拜访普罗托格尼(Protogenes)的故事:登门拜访时主人总是不在,两人轮流在木板上“留言”互相交流达意,而每次留言的内容都是一根细线。⑩ 用这样一种浪漫主义的诠释,荷加斯幻想将言说、审美观和世事真理纳入一条变幻无穷、无限可能的曲线形态之中。

或非巧合的是,拉维松从达・芬奇的蛇形曲轴线中领会到了与荷加斯极其相似的意志;这种意志在亨利・柏格森(Henri Bergson)处得到了继承──“个体的蜿蜒”(serpentement individuel)既不在此处也不在彼处,却“给出了一切的钥匙”,尔后梅洛 – 庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)又借助保罗・克利(Paul Klee)得出结论:线条并不“模仿可见者”;它“致使可见”。⑪ 甚或说,阿佩莱斯与普罗托格尼之间的线条密钥经由其能指的功能成为所指本身,既是能见,也是唯一的、最后的所见之物。凝固静止于二维的、由中轴线扩散呈现开来的物体进入不可见之曲线的绵延流动之中,且曲线本身不再是透视法中的引导轴线,而成为牵动整体的脉络,幽灵般延伸至被透视法则所遮蔽的、神秘的不可见者处。

吉尔・德勒兹(Gilles Deleuze)将米开朗基罗画笔下的蛇之形态与莱布尼茨的单子(monad)置于对位。⑫ 在矫饰主义绘画中,蛇之形态往往是不安的、异质的、无序的、扭曲的,就像米开朗基罗眼前与蛇斗争的拉奥孔群像所呈现的那样,它凸显力量、紧张、哀恸、恐惧、挣扎。但当有机体被卷入一个旋转的或蛇形的运动中时,即被剥离了具象或叙事,转而成为单一的、纯粹的、流动的同一体,如同癫狂舞池中的安托南・阿尔托(Antonin Artaud),恢复了他真正的自由,占据了他真正的归属之地;⑬ 主体不断脱离自身,消散于多重的存在之中。这种同一性(oneness)如此便可类比为莱布尼茨的单子,二者皆为独立的实体和事物最根本的构成原素,同时又是神性与万物的总和,卷裹无限宇宙。在(托名)三重伟大的赫尔墨斯(Hermes Trismegistus)处,单子(μονάς)亦即宇宙与万物之根源。⑭

用德勒兹与加塔利的话来说,蛇形曲线作为一种概念衍生无关乎虚构或实在,它本身代表诸种可能之宇宙。这诸种可能的存在当属一种审美范畴。⑮ 构成真实或真理的并不只是实在之物,而是单子之间与本质之间的诸多可能性与偶然性之变幻无穷。⑯

值此或许已经能够解答荷加斯关于“美的成因”的疑问:洛马佐提出的蛇形曲线(figura serpentinata)与多重变换(figura moltiplicata per uno, doi e tre)以其独特的方式触及着世界的真相与本源,并成为三角水晶容器中盛装着的绝美之根源。

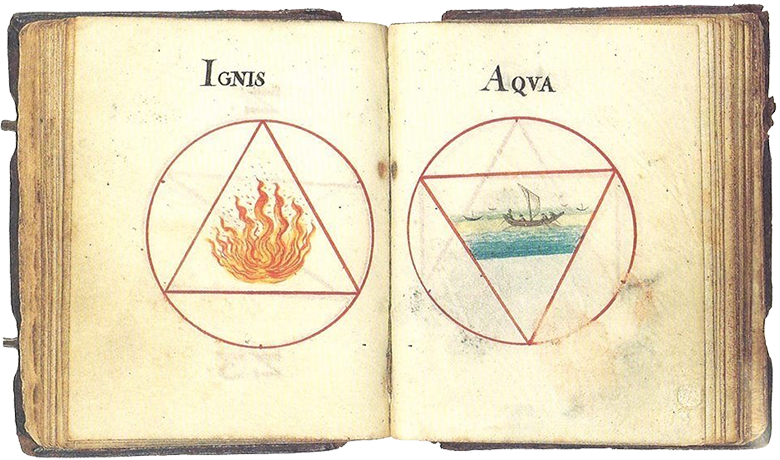

柏拉图在《蒂迈欧篇》(Timaeus)中将宇宙身体 / 宇宙灵魂的创造划分为四大古典元素,永恒稳固的几何形体被神用来界定宇宙的轮廓与生物的形状。其中火焰因其尖锐锋利特性被归为正四面体/正三角锥,而火同时代表可见与诸神。承载万象真理与万物之美的变幻莫测的火焰因此在西方古典哲学中占据着神性的崇高地位。开普勒基于柏拉图立体(Platonic Solids)在《世界的和谐》(Harmonices mundi)中绘制了世界模型,并用它们描绘行星轨道。其中火的形态在三角锥中呈现(图 2)。在对天文学学科的研习仍旧匮乏的时期,若用神圣几何概括宇宙秩序,能将灵魂引向上升,让人通过表象看到事物的深处,看到永恒的实在,看到混沌中的秩序(κόσμος)。⑰

与此同时,神秘主义对自然哲学的概括方式与古典哲学不谋而合(图 3)。火焰锐利锋芒形如正三角锥,火舌扭曲窜动状如蛇身。当古希腊人将火形三角锥容器献予美之女神的时候,火则被献予炼金术众生:“ADEPTUS IGNIS: Creature of Alchemy, I consecrate thee with Fire”;⑱ 赫尔墨斯说,热烈的火使一切美妙之物得以运转;火,据狄俄倪索斯言,神秘(occult)且未知,难以捉摸,不可理解,存在于所有事物中,又从事物中明亮地来去,强大而无形;又如毕达哥拉斯所言,它自为一体又穿透万物。⑲

因其展现出变幻莫测且无限可能的世界秩序,火被赫拉克利特描述为连接世界万物的基本材料:世界是一团永恒的活火,周而复始地燃烧与熄灭。他甚至偏执地认为,火延申并包含其他所有元素:水(燃料)、土、气、以太。这种极端浪漫的崇拜在他的时代受到众多批判,一如荷加斯基于美之曲线 / 蛇形曲线写下的美学理论所遭遇的那样。在伏尔泰执笔写下《柏拉图之梦》以批判先人空想之际,他或许未曾领会,柏拉图用洞穴隐喻试图警示世人的正是可见事物与可知事物的本质区别:目所能及的穴壁上的影子并非实在,仰望天空中可见的天体也并不能使灵魂的视力上升,物质性的可见并非实在的可知,而用数理与几何研习万物正是现代科学探索世界的方式,正如达・芬奇画中不可见之曲线反能使观者见到被遮蔽之物的全部广延。因此,倘若欲在繁复的世界追溯宇宙秩序的真理与本源,通过稳固的正三角锥与千变万化的蛇形曲线尝试理解世界的和谐(harmonices mundi),这样的理想也未尝不可。

一条曲线或一具形体所触摸到的仅仅是“群星的轮廓”而非世界的全部隐喻,曲线形态的骨骼内部的骨腔中仍然涌动丰富的骨髓,莎士比亚振聋发聩的悲喜剧景观也绝非一句“infinite variety”所能概括。一如在森林中被树木注视的安德烈・马尔尚(André Marchand)所言,言说者与描绘者无法也不应妄想穿透宇宙,而应为宇宙所穿透,从内部被淹没、被掩埋。 ⑳ 经由内部所窥探的对真理的一瞥,宇宙的轮廓终将得以涌现。

- 原文为“Marcus de Sciena”,普遍猜测即为 Marco da Siena。另外,Marco da Siena 并不是米开朗基罗的学生,一般认为他是 Domenico Beccafumi 或 Daniele da Volterra 的学徒。

- 参见原文:“figura piramidale, serpentinata e moltiplicata per uno, doi e tre.” 洛马佐《论绘画、雕塑与建筑的艺术》(Trattato dell’arte della pittura scultura ed architettura),1844,第 33 页。

- 转引自威廉・荷加斯著,杨成寅译,《美的分析》,上海人民美术出版社,2017。

- 荷加斯的调侃。同上,第 15 页。

- 转引自亨利・柏格森(Henri Bergson),《拉维松的生平与著作》(La vie et l’oeuvre de Ravaisson),收录于《思想与运动》(La pensée et le mouvant), 1934,第 264—265页。

- 荷加斯,第 32—33 页。

- 参见:荷加斯,第 28 页。

- 参见:洛马佐,第 462 页:“Ritrovarono i greci ad imitazione dei più antichi la vera proporzione venerabile, nella quale non si poteva scorgere se non estrema bellezza e leggiadrìa , e la diedero nello specchio triangolare a Venere Dea della celeste bellezza , dalla quale tutte le altre derivano.” 另参:弗朗西斯科・英吉拉米(Francesco Inghirami, 1772-1846):《伊特鲁里亚丰碑或以其之名》(Monumenti etruschi o di etrusco nome),Vol. 3,1824,第 432 页: “Lo stesso autore soggiunge altrove che i Greci rintracciarono la vera proporzione, dove si rileva l’esatta perfezione della più squisita bellezza e soavità , dedicandola in un cristallo triangolare a Venere , la Dea della bellezza , da cui tutta la bellezza delle cose inferiori derivasi.”

- 荷加斯,第 29 页,译文略作改动。

- 参见:荷加斯,第 29—30 页。

- 参见:梅洛 – 庞蒂著,杨大春译,《眼与心》,商务印书馆,2007,第 77—78 页。

- 德勒兹于 1987 年 4 月 7 日在巴黎第八大学进行的讲座(第 14 讲: “Leibnitz et le Baroque“)。

- 参见:安托南・阿尔托,《弃绝上帝的审判》(To Have Done with the Judgment of God),1947,收录于苏珊・桑塔格(Susan Sontag)编,《阿尔托选集》,1976,第 571 页: “When you will have made him a body without organs, / then you will have delivered him from all his automatic reactions / and restored him to his true freedom. / Then you will teach him again to dance wrong side out / as in the frenzy of dance halls / and this wrong side out will be his real place. ”

- 参见:科恩霍弗(Brian P. Copenhaver)编译,《赫尔墨斯文集》(Hermetica),1992,第四章,第 17 页。所谓“三重伟大的赫尔墨斯”是一位传说中生活于希腊化时代的人物,《赫尔墨斯文集》为后世假托其名所作。

- 参见:德勒兹与加塔利,《什么是哲学?》(What is Philosophy?),1994,第 177 页。

- 参见:德勒兹,《褶子:莱布尼茨与巴洛克》(The Fold: Leibniz and the Baroque),1993,第 38 页。

- 参见:柏拉图著,郭斌和、张竹明译,《理想国》,商务印书馆,1986,第 291 页。此处的 κόσμος(cosmos)即指从混沌(χάος)中诞生的秩序。

- 弗朗西斯・以色列・雷加迪(Francis Israel Regardie),《贤者之石:心灵炼金术、心理学和仪式魔法》(Philosopher’s Stone: Spiritual Alchemy, Psychology, and Ritual Magic),2013(1938),第 417 页。

- 参见:阿格里帕(Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim,1486 – 1535),《神秘哲学》(De Occulta Philosophia), 1533,卷一,第五章,第 5 页。

- 参见:梅洛 – 庞蒂,第 46 页。

- 参考文献

- Agrippa (von Nettesheim), Heinrich Cornelius. De Occulta Philosophia. 1533.

- Artaud, Antonin. “To Have Done with the Judgement of God.” In Antonin Artaud: Selected Writings, edited by Susan Sontag. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1976.

- Bergson, Henri. La pensée et le mouvant. Paris: Alcan, 1934.

- Copenhaver, Brian P., ed., trans. Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English Translation, with Notes and Introduction. Cambridge University Press, 1992.

- Deleuze, Gilles. The Fold: Leibniz and the Baroque. University of Minnesota Press, 1993.

- Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. What is Philosophy? New York: Columbia University Press, 1994.

- Inghirami, Francesco. Monumenti etruschi o di etrusco nome. 1824.

- Kepler, Johannes. Mysterium Cosmographicum. 1596.

- Lomazzo, Giovanni Paolo. Trattato dell’arte della pittura scultura ed architettura. 1844.

- Plato, and Richard Dacre Archer-Hind. The Timaeus of Plato. London: Macmillan, 1888.

- Regardie, Francis Israel. Philosopher’s Stone: Spiritual Alchemy, Psychology, and Ritual Magic. Llewellyn Publications, 2013. First published 1938.

- Ruosch, Ulrich. Das Alchemiehandbuch. 1680.

- 柏拉图. 理想国 [M]. 郭斌和,张竹明,译. 北京:商务印书馆,1986.

- 莫里斯・梅洛-庞蒂. 眼与心 [M]. 杨大春,译. 北京:商务印书馆,2007.

- 威廉・荷加斯. 美的分析 [M]. 杨成寅,译. 上海:上海人民美术出版社,2017.

https://cdn-617fc9a2c1ac186784d32f45.closte.com/wp-content/uploads/2010/07/mersenne-serpent1.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=t9mB72TC8Kw

https://www.youtube.com/watch?v=lZzr4xXPeyw

https://www.yeodoug.com/articles/serpent/serpent_tempted.html

http://web.stanford.edu/group/kircher/cgi-bin/site/wp-content/uploads/kircher_081-1024x843.jpg

https://smarthistory.org/wp-content/uploads/2016/09/sabine3.jpg

https://sternwartennaechte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_sternwartennaechte/2019/2019_04.jpg

https://www.facsimilefinder.com/facsimiles/piero-della-francesca-archimedes-facsimile#

https://www.flickr.com/photos/25229906@N00/12650051644/in/photostream/

https://www.openculture.com/2020/10/a-creepy-19th-century-re-creation-of-the-famous-ancient-roman-statue-laocoon-and-his-sons.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Laocoon_and_His_Sons.jpg